職場で「音楽理論を勉強している」と話すと、「え、何やっているの?どんな勉強?」とよく聞かれます。

その流れで、何気なく「短調のスケールって3種類ある」と言ったら、同僚から「えっ、そうなの?何それ?」と返ってきました。

たしかに、学校では長調と短調があるまではやっても、短調に3種類あるとはまであまり触れませんよね。

それなら、この “短調は実は3種類ある” という事実を、音楽を専門にしていない人にもなるべくわかりやすく説明してみたい。

そんな思いから、今回この記事を書いてみました。

ちなみに、ここでは、クラシックの教科書的な考え方をベースにしています。

ジャンルごとに違いがありますが、今回はあくまでクラシック基準で説明しています。

もしピアノなど鍵盤が弾けるものがありましたらぜひ、音を確認しながら読んで下さい😀

私の音楽理論の説明は、音楽を専門にしていない方──

たとえば職場の同僚に話すようなイメージで書いています。

できるだけシンプルに、日常の言葉でまとめています。

音楽理論には、ほかにもいろいろな考え方や説明があります。もし読んでいて気になることがあれば、ぜひ自分でも調べてみてください。

その「ちょっと気になる」が、学びの幅を広げるきっかけになります。このブログが、その最初の一歩になれたら嬉しいです😃

🎼 そもそも「短調」ってなに・・・?おさらい

音楽には大きく分けて

- 明るい・元気な雰囲気の 長調(メジャー)

- 悲しい・切ない雰囲気の 短調(マイナー)

があります。

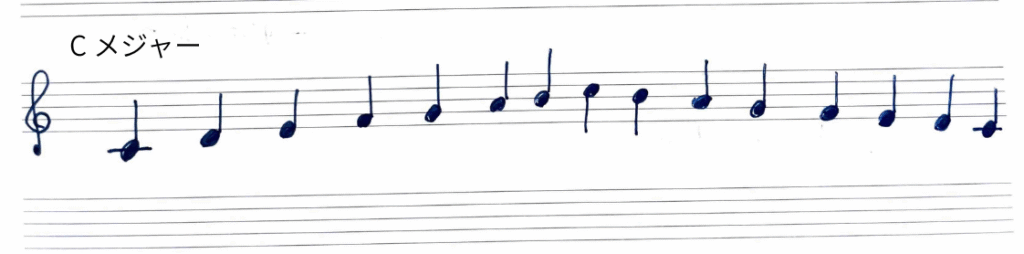

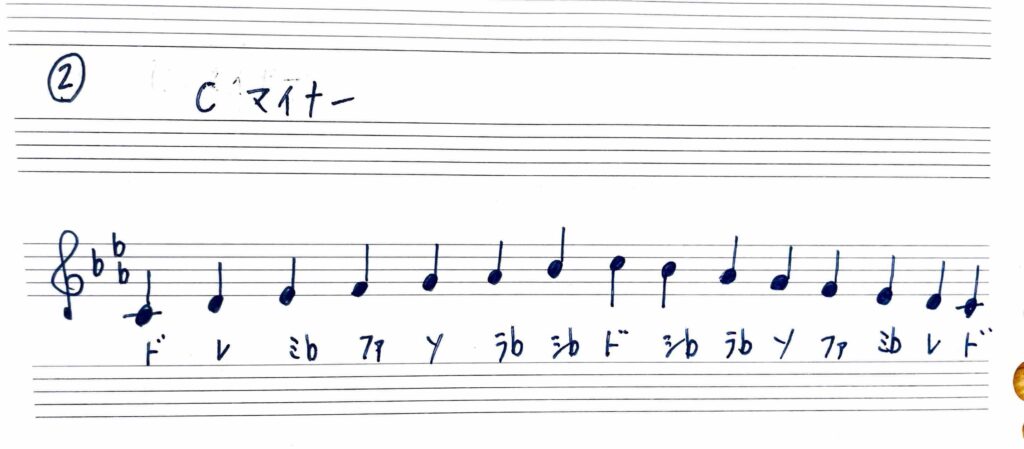

- ↑ドレミファソラシド(Cメジャー・明るい)Cは英語表記=ドの事です。

- ↑ドレミ♭ファソラ♭シ♭ド(Cマイナー・悲しげ)

耳で聞くと「長調=明るい」「短調=悲しげ・切ない」感じになります。

マイナーって3つあるの?🤔

先ほど言った通り、「長調と短調がある」までは知っている人が多いですよね。

👉 短調(マイナー)は3種類あります。

ナチュラル・マイナー (日本語訳:自然的短音階)

ハーモニック・マイナー (日本語訳:和声的短音階)

メロディック・マイナー (日本語訳: 旋律的短音階)

今回は、ナチュラル、ハーモニック、メロディックでの呼び方で説明をしますね。

まずはナチュラル・マイナー🌱

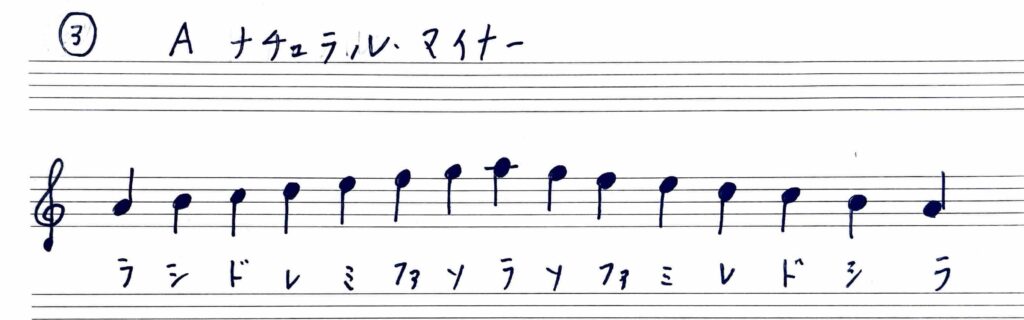

例は A ナチュラル・マイナー(調号なし)。 Aは英語表記で 音名のラの事です。

👉並びは → ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ

これが元の形=ナチュラル・マイナーです。

まずは「素材」はここからスタート、と覚えておけばOK。

ここで一つ問題が・・・。

ナチュラル・マイナーのままだと、Ⅴの和音(5番目のミから作る和音・ミ・ソ・シ=Eマイナー)が“やさしい響き”になってしまうんです。

と言うのも、Ⅴの和音(ミから作る和音・ミ・ソ・シ)から、主音のラに戻る力が少し弱く、終わり方(終止感)がふんわり曖昧になりやすいんです。

➡️ 鍵盤がある方は、弾いて確かめてみてくださいね。

音楽的な言い方だと、「Ⅴの和音がE マイナーになり、主音Aへの引力(解決感)が弱い」と言います。

終わった〜って感じがなくなる。

曲が締まらない感じになりやすい。

Ⅴと終止感ってなに・・?🏠➡️

ここで、先ほどあげた「Ⅴ」と「終止感」

をちょっとイメージで説明します。

(ちなみに、音楽理論では「Ⅴ」や「Ⅰ」など、数字はローマ数字 で書きます。)

A マイナーで言うと、

- 🏠ラ(A マイナーの一番初めの音・主音)=家(ゴール、安心する場所=I)

- ➡️ミ(A マイナーの5番目の音)=角(帰る前の曲がり角=Ⅴ)

- その二つがあると、終止感=ちゃんとおしまい!って感じなる。

(お辞儀して終わるイメージ)

音楽は、曲が最後にその調の主音(ここでは「ラ」)で終わるとスッキリした感じで終われるんです。

そして、その前に主音から5番目の音・Ⅴ(ここではミの和音)を鳴らすと、

耳が「次はラで終わるな」と期待して安心できるんです。

👉 その期待が叶ったとき、「ああ、終わった〜」と感じる。これが終止感です。

追記※

音楽理論では、主音に強く戻ろうとする音を「導音(どうおん)」と呼びます。

ハーモニック・マイナーは、この導音を作るために7番目の音を半音上げた形です。

この記事では、専門用語をなるべく使わず、「ⅤからⅠに戻る力」「終わった感じ」というイメージで説明しています。

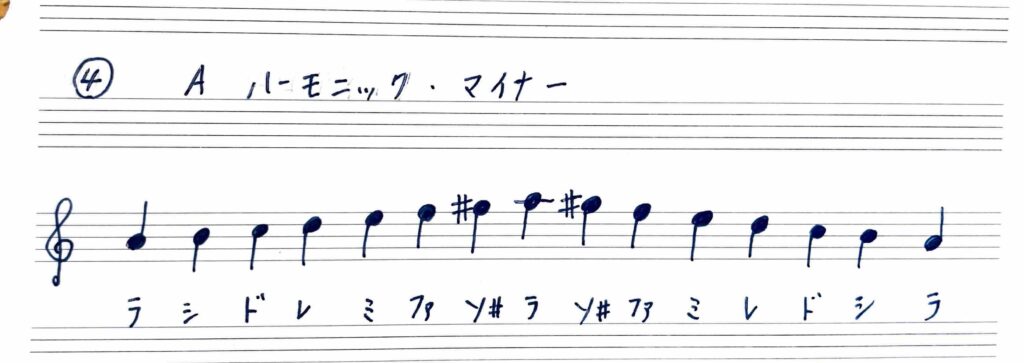

ハーモニック・マイナー🔥

さっき、ナチュラル・マイナーのままだと、Ⅴ(ミから作る和音・ミソシ)が“やさしい響き”になってしまうので、主音のラに戻る力が少し弱く、終わり方(終止感)がふんわり曖昧になりやすいと説明しました。

そこで!

7番目の音・ソをソ#に上げることによりとⅤの和音を強化して、終止感UP⬆️したものが、

ハーモニック・マイナーです。

👉 ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ#・ラ

7番目のソを半音上げ、シャープをつけました。

これで、ソはシャープをつけたので、先ほどのⅤの和音はここでは、

(ミ・ソ♯・シ)になり、Eメジャーになりました。

それから主音Aへ行くと、引力(解決感)が

ふんわりとではなく、帰ってきた〜って感じで戻れるんですね。

(先程の、Eマイナーと、Eメジャーを弾いて聴き比べてみてください。)

👉メリット:終わりが決まる!

でも、また問題が出現するんですよね・・。

それは、ソ#にしてしまったのでファ→ソ#が広くてちょっと歌いにくいんです。

メロディが跳ねがちというか。(もし、鍵盤があったら、弾いてみて歌ってみてください。)

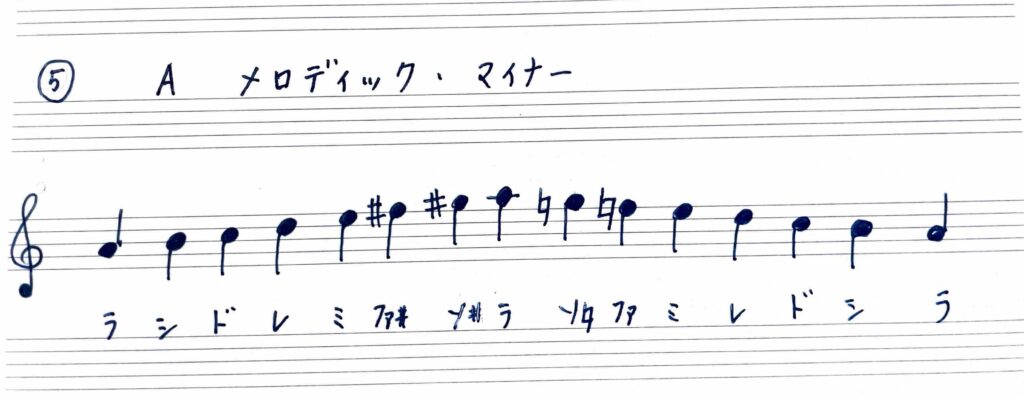

メロディック・マイナー🌈

・さっき言った問題、「ソ#にしてしまったのでファからソ#が広くてちょっと歌いにくい」

・ハーモニックでⅤから主音の強化はいいけど、旋律がジャンプしがち・・・、問題。

そこでさらに工夫!しました!

これが、メロディック・マイナー!です。

それは、上に上がるときだけ、ファをファ#、ソをソ#に上げて、滑らかにする形にしたんですね。

👉 上行:ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ#・ソ#・ラ

👉 下行:ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ド・シ・ラ(=ナチュラルに戻す)

メロディック・マイナーだけ、上に行く時と、下に行く時が違います。

メリット:メロディがなめらか〜✨

3種類ある理由

ここまで、読んでお分かりでしょうか・・。

- 詰まるところ、1つ改良したら新しい問題が出て、そのためにさらに改良が生まれて…

結果的に3種類になったんですね。 - ナチュラルだけなら終止感が弱い。曲が締まらない。

- ハーモニックだけならメロディがぎこちない。歌いにくい。

- メロディックだけなら和音(Ⅴの力)が弱まってしまう。

- 👉 それぞれの弱点を補い合うために3種類が必要!なんです。

長調のように1種類だったら、すごくわかりやすい世界なのですが、

短調の場合は、「どれか1種類だけでは、音楽として不完全」になるんですね。

和音のための工夫(ハーモニック)と、

メロディのための工夫(メロディック)、

その両方が必要で、元の素材(ナチュラル)も大事。

結局、3種類が揃って初めて「ちゃんと響く・歌える・自然な」マイナーの世界が出来上がる、というわけです。

よくある質問❓メロディック・マイナーは、なんで下りで元に戻すの?

こちら、疑問に思いますよね。歴史的な背景もありますが、

主に下記の理由からです。

🎶 理由1:自然な下りを保つため

- 上行でF#→G#にすると、段差が小さくなって歌いやすい。

- でも下行までF#・G#にすると、ちょっと明るく(メジャー寄り)になりやすい。

マイナーな感じが弱まる。

🎶 理由2:耳にとって自然だから

人間の耳は「下がる旋律」は多少広くても違和感が少ないけど、

「上がる旋律」で広い間隔があると歌いにくい・ぎこちなく感じます。 - だから 上りだけ工夫(F#・G#)、下りはそのまま(ナチュラル) というルールが生まれました。

🎶 私の感想

私が「短調には3種類ある」と知ったときに思ったのは、これは単なる理屈ではなく、音楽の歴史や人間の経験則から生まれた改良の積み重ねなんだ、ということです。

ナチュラルから始まって、「あれ、Ⅴが弱いな」と思えばハーモニックが生まれ、でも「旋律が歌いにくいな」と思えばメロディックに改良される。

小さな工夫の積み重ねが、演奏する人の感覚や時代の流れの中で少しずつ育っていって、最終的に「音楽理論」という形にまとまったんだろうなと思うと、すごいな〜と思いました。

クラシックの音楽理論を学ぶというのは、ただ楽譜のルールを覚えることではなくて、人間の知恵や工夫の歴史をたどることでもある。

そこに私は大きな魅力を感じています。

実は私は、大人になってからは「ピアノを弾くこと」よりも「音楽理論を学ぶこと」の方に楽しさを見出してしまった人間です。

もちろん実際はすごく難しくて、途中で嫌になることもあるんですけど・・。

それでも、こうして「短調には3種類ある」という一つの発見を通して、誰かが「音楽理論って面白いかも」と感じてくれたら嬉しいなと思っています。

🎵 おまけ:30秒でできる練習

- A マイナースケールをナチュラル→ハーモニック→メロディックの順番で弾いてみましょう。

なんとなく、説明したことが体感として実感できるかも。